大曲都市の考えていること――グローバルな書体デザインの最前線から

イベントリポート 鈴木丈

書体とタイポグラフィの話題を中心に、広くデザインについてゲストと対話を繰り広げるイベント「FONTPLUS DAYセミナー」。2020年春以降はオンラインで開催してきましたが、去る6月19日に開催された第57回はじつに3年ぶりに実際の会場で皆さんとお会いすることができました。

そんな特別な場となった今回のイベントでは、ロンドンを拠点にグローバルな活動を続ける書体デザイナー、大曲都市氏に講演していただきました。モデレーターは氏の担当教授でもあったグラフィックデザイナー白井敬尚氏。

本稿では講演の内容をもとに、大曲氏のこれまでの活動を振り返りながら、氏の書体デザインの考え方や手法を紐解いていきます。

武蔵美からレディング、そしてモノタイプへ

大曲氏は武蔵野美術大学を卒業後、2010年にイギリスのレディング大学に留学します。講演はこのレディング時代のエピソードから始まりました。

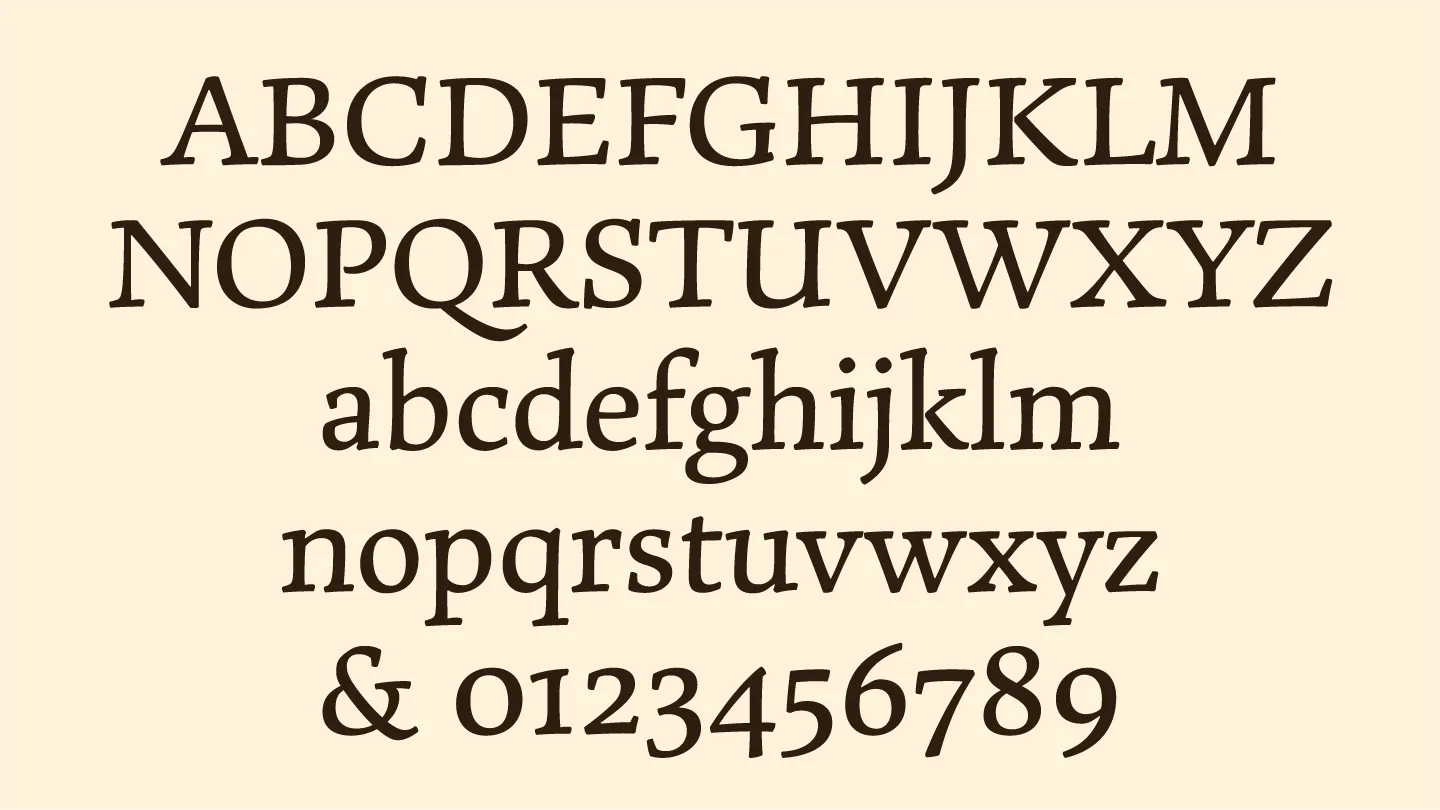

レディングで大曲氏はMarcoというローマン体を制作します。ローマン体はかっちりしたデザインのものが多いが、はじめからそうだったわけではない。だとすれば今とは違った形の可能性、もっと動きのあるローマン体もあり得たのではないか――そのようなコンセプトでMarcoは制作されました。

Marcoはラテン文字のほかキリル文字とギリシャ文字も収録。さらにみずからに課したチャレンジとして、ヨーロッパ系の文字とはまったく異なる、モンゴル文字の制作にも挑みます。のちに非ラテン文字デザインの第一人者として名を馳せる大曲氏の出発点と言えるかもしれません。

そして2012年にMonotype社に入社。プロフェッショナルな書体デザイナーとしてのキャリアをスタートさせます。

Monotypeで大曲氏は歴史的な書体の復刻や国際ブランドの多言語対応などに携わります。その中でとくに思い出深い仕事として挙げたのが、ベルトルド・ヴォルペ(Berthold Wolpe、1905–1989)の復刻書体プロジェクトです。ヴォルペはドイツ出身の書体デザイナーで、1935年にイギリスに渡り、Monotype社でいくつかの書体をリリースしたのち、Faber & Faber という出版社でブックデザインに従事しました。

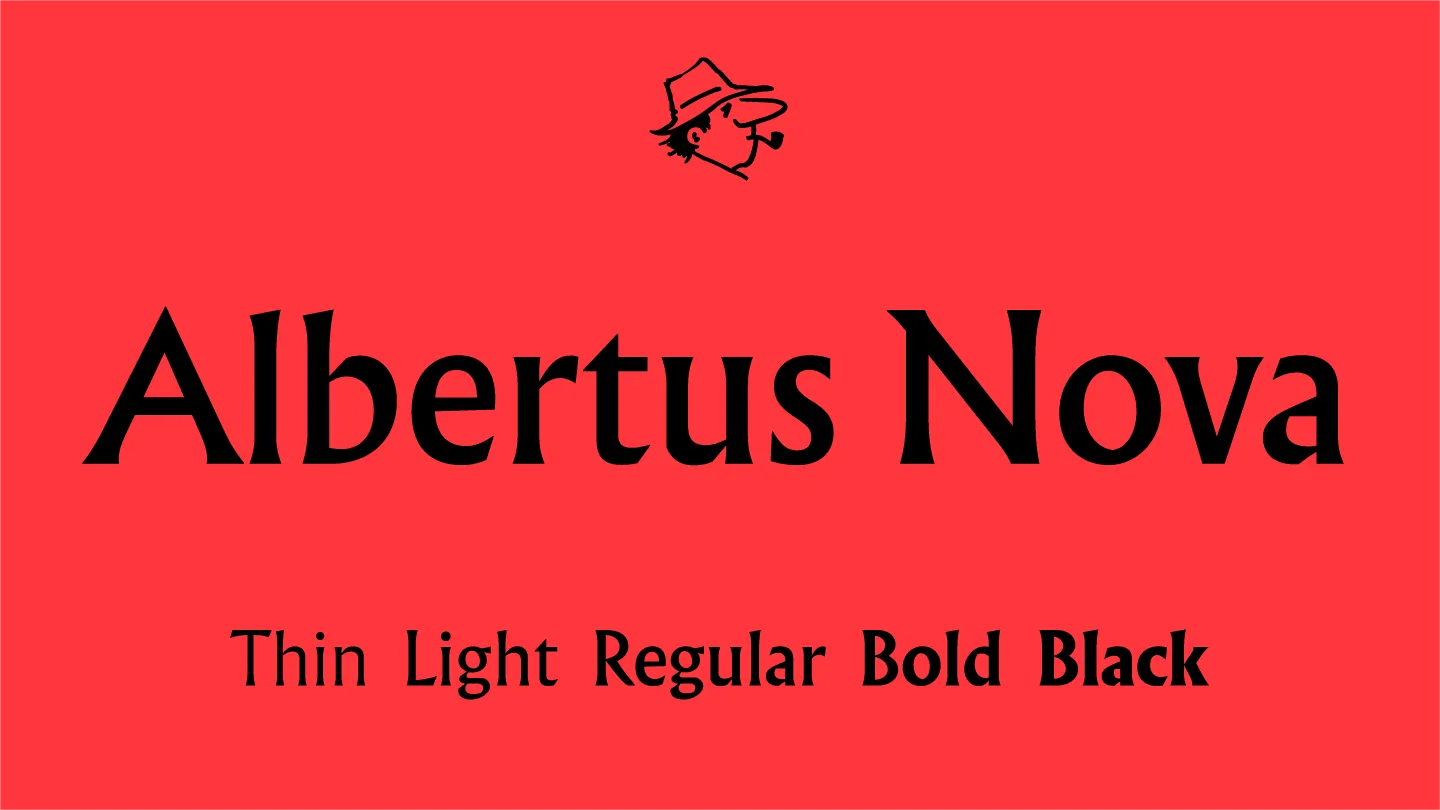

大曲氏はMonotype在籍時、ヴォルペの5書体の復刻を手がけます。セミナーではその中からとくにAlbertus Nova(アルバータス・ノヴァ)を紹介。オリジナルのAlbertusはロンドンの道路サイネージやアメリカの硬貨、映画やテレビなどで広く使われ、人気を博していた書体です。しかしAlbertusの当初のデジタル版はあまり出来がよくなかったと大曲氏は言います。また発売当初は大文字のみで小文字は後から追加されたため、少しデザインの親和性が弱かった部分もありました。そこで大曲氏は形やスペーシングを整え、2つだったウェイトを5つに拡張します。

Albertus Novaはチャールズ英国王の戴冠式の垂れ幕や記念切手で採用されたほか、ディズニーをはじめとする映画のタイトル・ロゴにも多く使われています。またキリル文字とギリシャ文字も収録しており、多言語対応が求められるゲームでも人気の書体となりました。

そのほかWolpe PegasusやSachsenwaldなど、大曲氏の手がけたヴォルペの復刻書体はどれも生き生きとして、古さを感じさせません。

書体の不平等をなくしたい――非ラテン文字のデザイン

大曲氏の仕事としてとくに広く知られているのが、ラテン文字(いわゆる欧文)以外の書体デザインです。キリル文字、ギリシャ文字、アラビア文字、チベット文字、モンゴル文字、梵字、テングワール文字……じつに多種多様な文字のデザインを手がけていますが、これが困難な仕事であろうことは想像に難くありません。欧文書体のデザイナーとして十分なキャリアがありながら、なぜあえて非ラテンのデザインに挑むのでしょうか。そこには「人と同じことをしたくない」という、氏の反骨的ともいえる姿勢も影響しているようですが、しかしそれだけではありません。大曲氏は言います。

世界には自分の言語のデジタル書体を持たない人たちがいる。その人たちはインターネット上で自分の言葉で発言できず、声を奪われているに等しい。そんな書体の不平等をなくしたい。

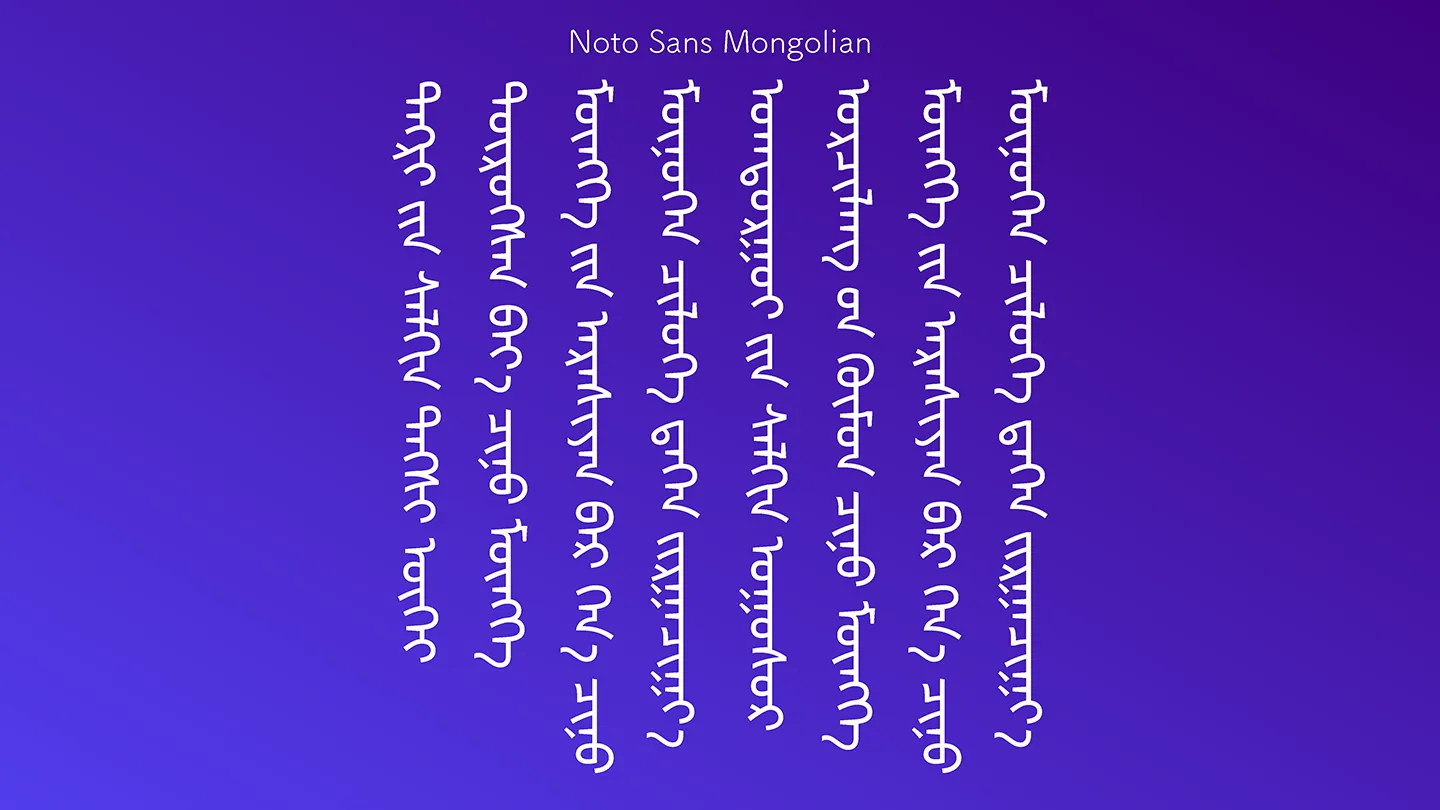

そんな氏の理念を体現する仕事が、Notoプロジェクトへの参加です。Notoは世界中の言語をサポートすることを目標に掲げた、Googleの書体開発プロジェクトです。その中で大曲氏は世界初のモンゴル文字サンセリフ書体であるNoto Sans Mongolianを開発します。

Noto Sans Mongolianがリリースされる以前、インターネットで広く使えるモンゴル文字のフォントは存在しませんでした。たとえば携帯電話でモンゴル文字のテクストをやり取りするには、手書きの文字を写真に撮って送るほかなかったといいます。そんな状況が大曲氏の開発した書体によって大きく変わったのです。

大袈裟なようですが、彼らに声を与えることができたという、満たされた思いがしました。こういうことに自分の能力を使いたいと思うようになりました。

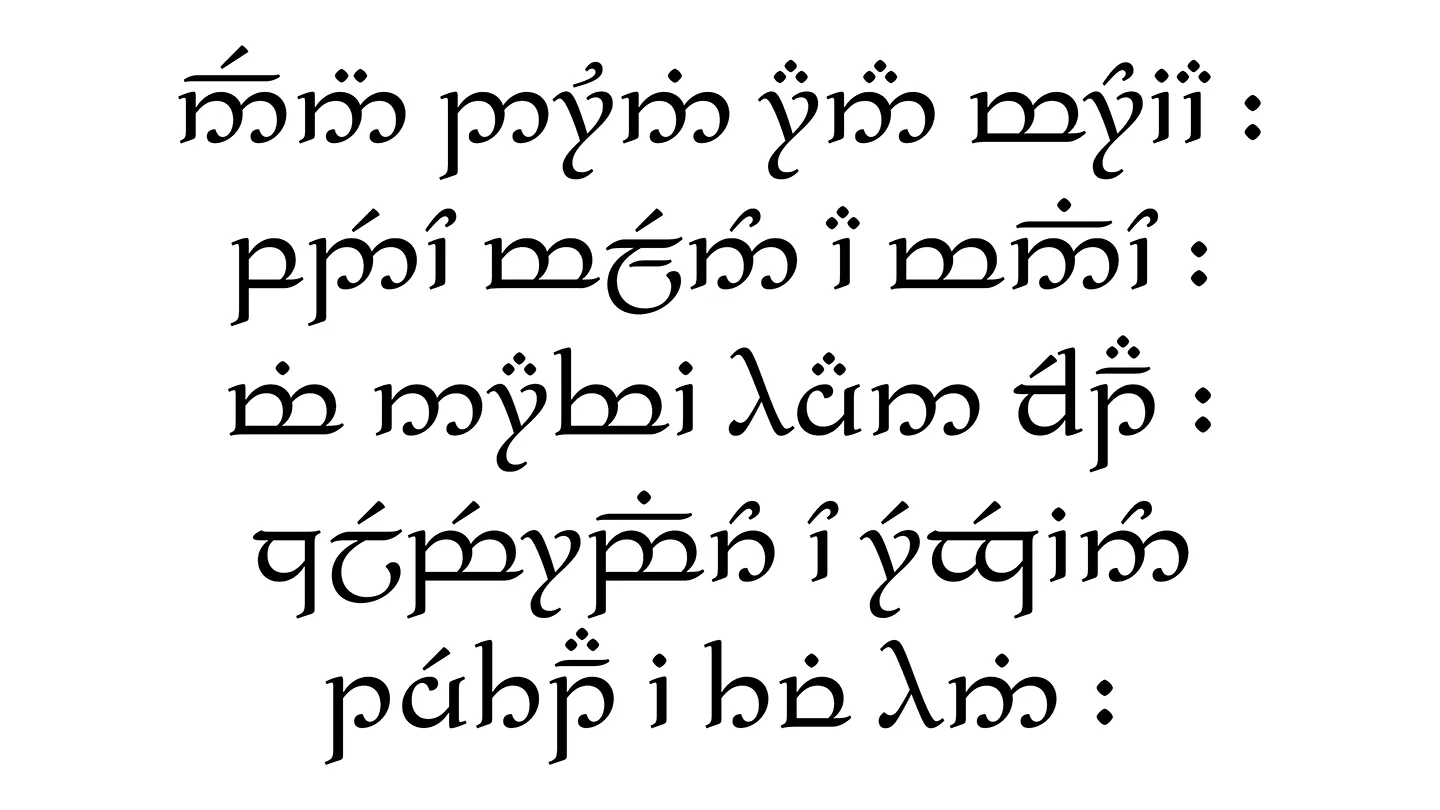

そのほか、エジプトの映画ポスターからインスパイアされたというアラビア文字のKlaketや、J・R・R・トールキンの創作したテングワール文字のAlcarin Tengwarなど、氏のポートフォリオは実に多様な文字で彩られています。

このように大曲氏は多くの言語の書体デザインを手がけていますが、しかしそれらすべての言語を読んだり喋ったりできるわけではありません。そんな言語の書体をデザインできるのはなぜか? その秘訣は「言語ではなく視覚言語を学ぶ」ことだと大曲氏は言います。たとえば日本語書体のデザイナーは、すべての漢字の読みと意味を知らなくてもデザインできる。それは視覚言語として文字の造形ルールを理解しているからであると。

読み書きできない文字の書体デザインの仕事は事前のリサーチが6割を占めると大曲氏は言います。その言語について文献を収集したり、書を練習したり、専門家に会って話を聞いたり、Instagramを見たり、そして実際に現地に行ってみたり……そういったリサーチを通じて、その言語を視覚言語として自身の中に取り込み、書体の形にするのだそうです。

Type + Play

仕事には、楽しめる要素が必ず隠れている。それを見つければ、仕事はゲームに早変わりよ!

これは大曲氏が好きだという映画『メリー・ポピンズ』(1964年)の台詞です。書体制作は長い時間を要する仕事で、それはときに退屈でつまらない作業にもなります。大のゲーム好きでもある大曲氏は、そんな仕事を少しでも楽しくしようと、書体制作のプロセスにゲームの要素を取り入れるという試みを続けています。

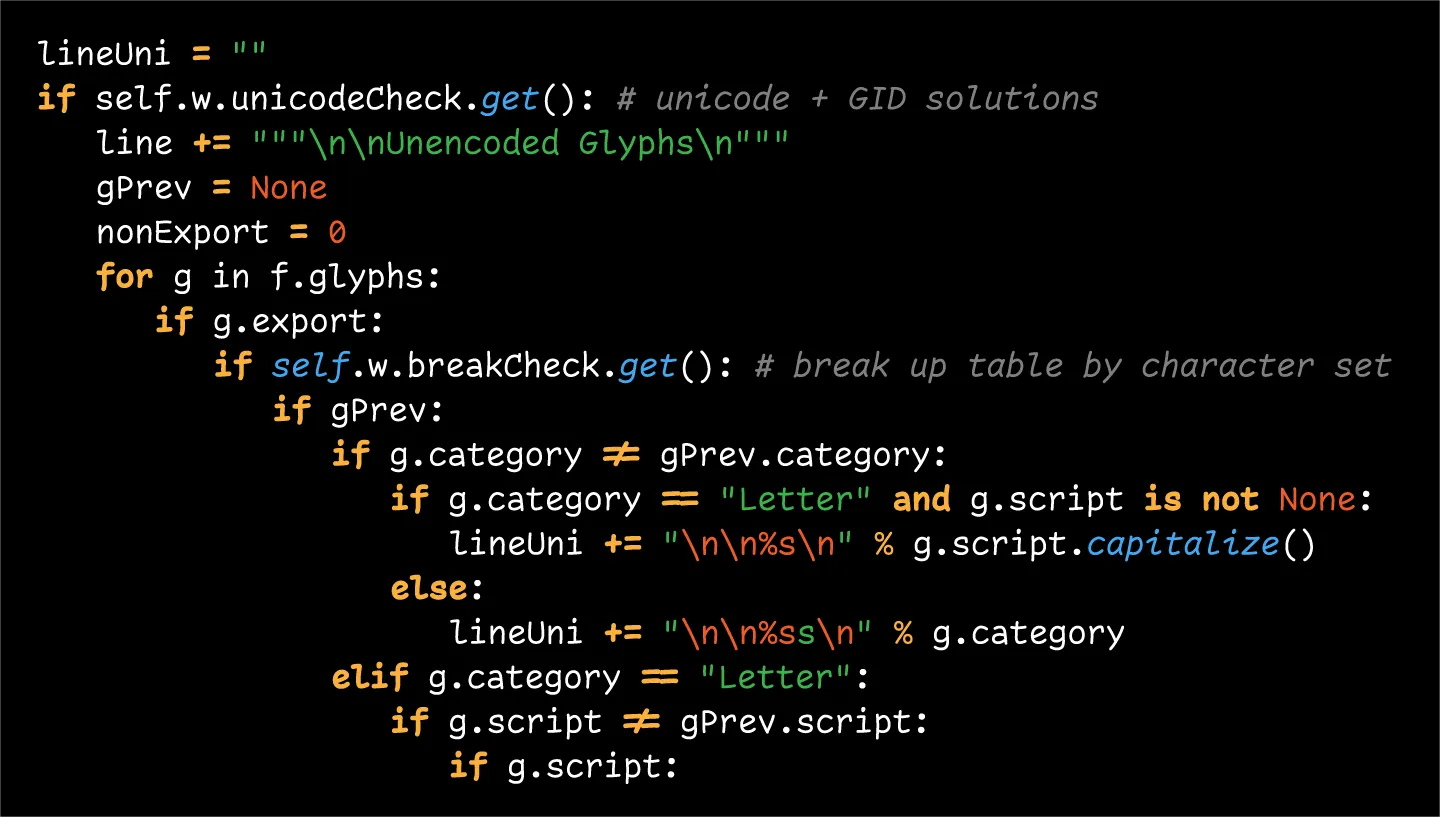

その一例が、ゲームパッド型やギター型(!)の入力デバイスの製作です。これらのデバイスはフォントのカーニング調整などの作業に実際に取り入れられました。書体をデザインするのみならず、書体の制作プロセスをもデザインしているというわけです。

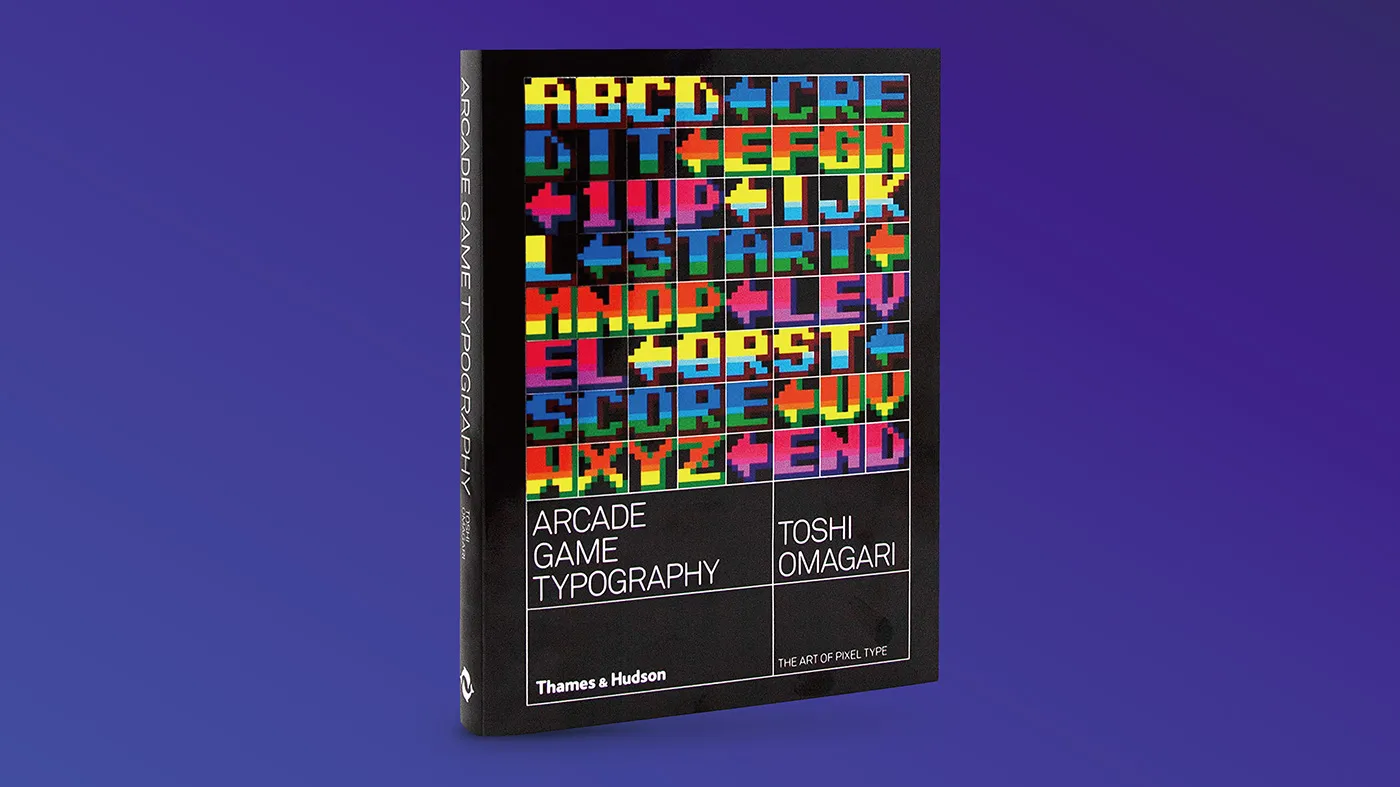

ゲーム好きが高じて本も執筆しています。1970年代から90年代のゲームで使われていたビットマップ書体を研究した『アーケードゲーム・タイポグラフィ ビットマップ書体の世界』(グラフィック社、2020年)は、書体デザイナーでありゲーマーでもあるという大曲氏ならではの仕事です。

現在もゲームのUIのためにカスタム書体を開発したりなど、ゲーム周辺のプロジェクトに積極的に関わっています。大曲氏にとってゲームは趣味を超えた、クリエイターとして必要不可欠な要素であるようです。

新たな挑戦――ふたつの個人ファウンドリ

大曲氏は2020年にMonotype社を退社。現在はTabular Type FoundryとOmega Type Foundryという2つのファウンドリを運営しています。

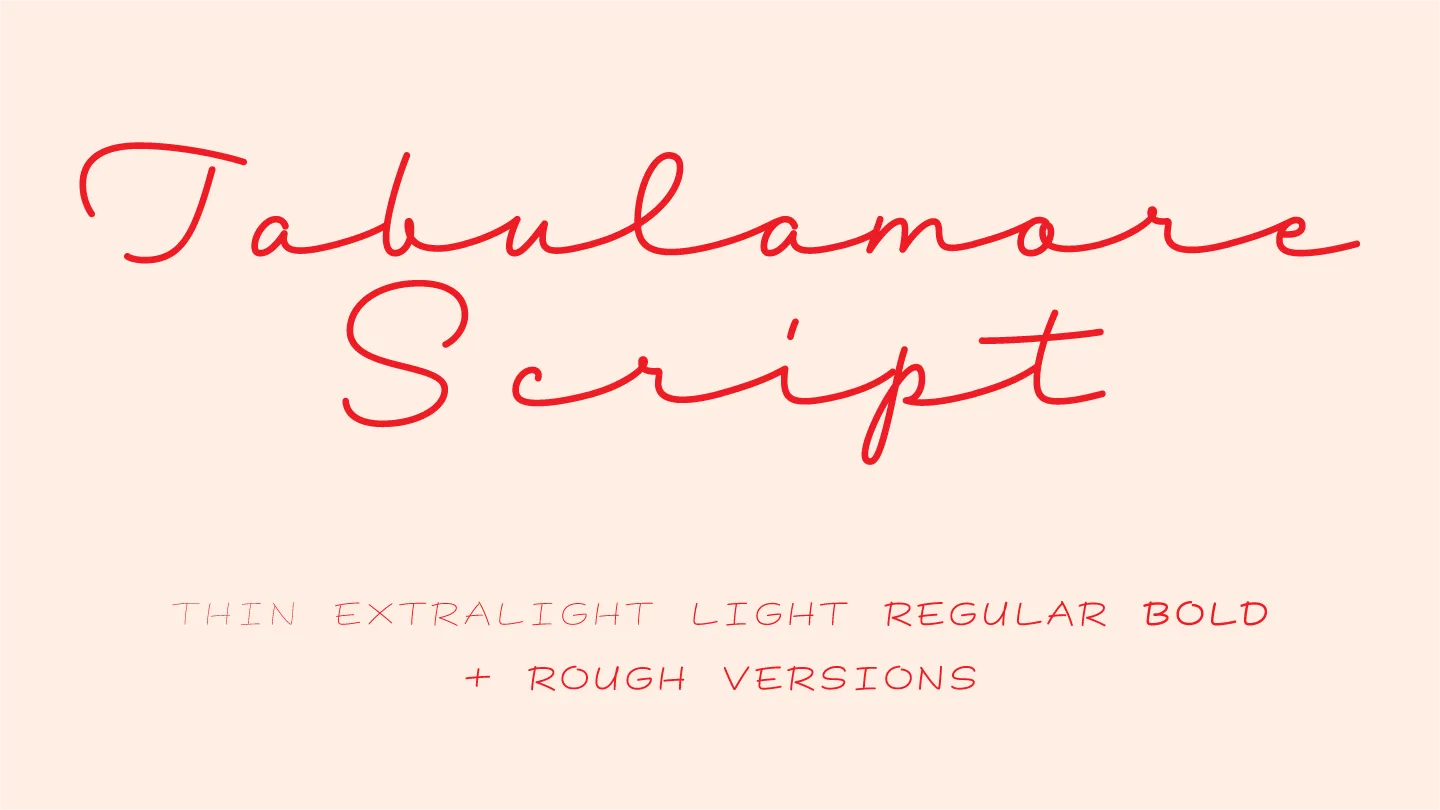

Tabular Type Foundryは、その名のとおり等幅書体を専門に制作しています。等幅書体というとプログラミングなど限定的な用途で利用するものというイメージがありますが、そのラインナップはじつに多彩です。等幅でありながらスクリプト書体でもあるTabulamore Scriptや、あのComic Sansの等幅版というべきComic Codeなど、等幅書体の固定概念をくつがえすようなユニークな書体がラインナップされています。

もちろん等幅書体だけを作っているわけではありません。もうひとつのOmega Type Foundryでは等幅以外の書体を幅広く制作。19世紀に人気のあったヘレニック・ワイドという書体カテゴリを再解釈したスラブセリフ書体Platiaや、前述のルカー体アラビア文字書体Klaketなどをリリースしています。

古典への眼差しとギーク気質

講演後、モデレーター白井氏のコメントで印象的だったのが、大曲氏の武蔵野美術大学時代のエピソードです。大曲氏の卒業制作は、ルネサンス期イタリアの古典的ローマン体を現代に復刻したCentaur(セントール)の新たなデジタル版でした。氏は当時あった復刻版Centaurの品質に満足できず、オリジナルの活字を入手して自ら組版しながら、納得のいく改刻版をデザインしたそうです。そしてさらに、日本語に合うようにウェイトやアセンダー、ディセンダーなどを調整した混植用のCentaurも開発しています。

また在学中にカリグラフィを本格的に学んだ結果、レディングに入った時点で同期の誰よりも優れたカリグラファーになっていた、という逸話も紹介されました。このように大曲氏の書体デザインの背後にはつねに古典への眼差しがある、と白井氏は指摘します。

そして大曲氏を唯一無二のユニークな書体デザイナーにしているのが、根っからの「ギーク」であるという点です。エンジニアリングもこなす書体デザイナーは少なくありませんが、大曲氏はそういったレベルを超えて、かなりの技術オタクであるといえます。たとえば氏のデザインした非ラテン文字書体の中には、既存のツールでは対応できず、開発ツール自体を自作したものも多くあるそうです。そういった困難な技術課題にあえて挑み続ける姿勢は、まさにギークです。

伝統的な欧文書体デザインの確かな技術をベースに、テクノロジーによって開発プロセスをハックし、そしてそこにちょっとした遊び心をつけ加える――そんな書体デザイナー大曲都市の頭の中が垣間見えるような、書体デザイナーならずとも得るところの多い講演でした。

- 写真

- 佐藤慧(フォントワークス)